Elektrolyse einer Blei(II)-acetatlösung

Bleiionen der Oxidationsstufe +II reagieren an der Kathode zu elementarem Blei und an der Anode zu dunkelbraunem Blei(IV)-oxid. Je kleiner die Stromstärke, desto dünner sind die sich abscheidenden Bleikristalle und der Flitter. Mit etwas Geduld erhält man ein bizarres, baumähnliches Gebilde. Bei zu hohen Stromstärken scheidet sich schwammiges Blei ab. Nach dem Umpolen geht das Blei wieder in Lösung.

Kathode (Bleistab): \(\textup{Pb}^{2+}\textup{(aq)}+2\textup{e}^{-}\rightarrow \textup{Pb (s)}\)

Anode: \(\textup{Pb}^{2+}\textup{(aq)}+2\,\textup{H}_2\textup{O (l)}\rightarrow \textup{PbO}_{2}\textup{ (s)}+4\,\textup{H}^{+}\textup{(aq)}+2\,\textup{e}^{-}\)

Gesamtreaktion: \(2\ \textup{Pb(CH}_{3}\textup{COO)}_{2}\,\textup{(aq)}\ +\ 2\,\textup{H}_2\textup{O (l)}\rightarrow \textup{Pb (s) + PbO}_{2}\textup{ (s)}\ +\ 4\,\textup{CH}_{3}\textup{COOH (aq)}\)

Hinweise zur Durchführung:

Reaktion einige Zeit weiterlaufen lassen, danach umpolen und unbedingt rechtzeitig ausschalten, damit der Bleistab nicht zerstört wird!

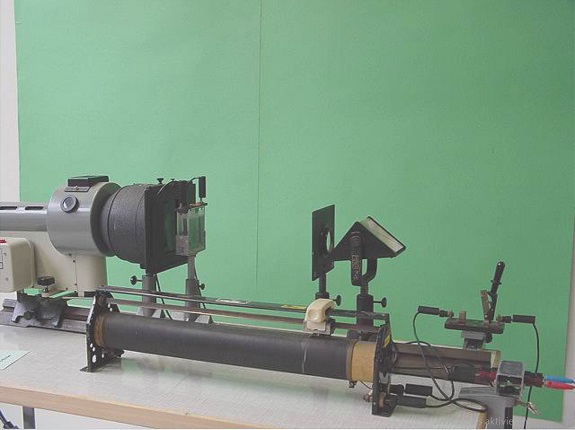

Hinweise zum Aufbau:

Etwas Blei(II)-acetat wird in destilliertem Wasser aufgelöst. Das Wasser versetzt man mit einigen Tropfen Essigsäure, um die Eintrübung durch Bildung von Bleihydroxid zu verringern. Um eine klare Lösung zu erhalten, muss (mehrfach) filtriert werden. Für beide Elektroden kann Blei benutzt werden. Bei der zur Verfügung stehenden Küvette wird in die Mitte ein Bleistab eingesetzt; die andere Elektrode ist als langes Band gefertigt, das um den Stab herum gebogen an der Küvettenwand liegt. Die Elektroden sollen nicht zu lange in der Bleiacetatlösung belassen werden.

Kleine Ströme erzeugen herrlich bizarre Bleibäume: (*1) Potentiometer 1 kΩ, Wahlleitung 6 V

Empfehlung in Wilfried Kuhn (Hrsg.): Handbuch der experimentellen Physik Sekundarbereich II, Band 6: Elektrizitätslehre II, V 4.4.1.2, S. 189:

2 V bis 4 V Gleichspannung

Bleiionen der Oxidationsstufe +II reagieren an der Kathode zu elementarem Blei und an der Anode zu dunkelbraunem Blei(IV)-oxid. Je kleiner die Stromstärke, desto dünner sind die sich abscheidenden Bleikristalle und der Flitter. Mit etwas Geduld erhält man ein bizarres, baumähnliches Gebilde. Bei zu hohen Stromstärken scheidet sich schwammiges Blei ab. Nach dem Umpolen geht das Blei wieder in Lösung.

Kathode (Bleistab): \(\textup{Pb}^{2+}\textup{(aq)}+2\textup{e}^{-}\rightarrow \textup{Pb (s)}\)

Anode: \(\textup{Pb}^{2+}\textup{(aq)}+2\,\textup{H}_2\textup{O (l)}\rightarrow \textup{PbO}_{2}\textup{ (s)}+4\,\textup{H}^{+}\textup{(aq)}+2\,\textup{e}^{-}\)

Gesamtreaktion: \(2\ \textup{Pb(CH}_{3}\textup{COO)}_{2}\,\textup{(aq)}\ +\ 2\,\textup{H}_2\textup{O (l)}\rightarrow \textup{Pb (s) + PbO}_{2}\textup{ (s)}\ +\ 4\,\textup{CH}_{3}\textup{COOH (aq)}\)

Hinweise zur Durchführung:

Reaktion einige Zeit weiterlaufen lassen, danach umpolen und unbedingt rechtzeitig ausschalten, damit der Bleistab nicht zerstört wird!

Hinweise zum Aufbau:

Etwas Blei(II)-acetat wird in destilliertem Wasser aufgelöst. Das Wasser versetzt man mit einigen Tropfen Essigsäure, um die Eintrübung durch Bildung von Bleihydroxid zu verringern. Um eine klare Lösung zu erhalten, muss (mehrfach) filtriert werden. Für beide Elektroden kann Blei benutzt werden. Bei der zur Verfügung stehenden Küvette wird in die Mitte ein Bleistab eingesetzt; die andere Elektrode ist als langes Band gefertigt, das um den Stab herum gebogen an der Küvettenwand liegt. Die Elektroden sollen nicht zu lange in der Bleiacetatlösung belassen werden.

Kleine Ströme erzeugen herrlich bizarre Bleibäume: (*1) Potentiometer 1 kΩ, Wahlleitung 6 V

Empfehlung in Wilfried Kuhn (Hrsg.): Handbuch der experimentellen Physik Sekundarbereich II, Band 6: Elektrizitätslehre II, V 4.4.1.2, S. 189:

2 V bis 4 V Gleichspannung